資料提供:実業之日本社

瓜生卓三作「飯山のスキー製作のはじまり」より

小賀坂濱太郎

小賀坂の家は寺院下の愛宕町にある。佛具街のただなかだが、家業は仏壇とは関係がない。孫左衛門、孫兵衛、善兵衛と続く代々の家具職である。名人肌の家系で、作事方として城主の信任が厚かった。濱太郎は善兵衛の息子である。昭和23年、八十八歳で没した。明治を迎えたときには十四、五歳、幼少から父親に教えられ、なんの疑いもなく家具職になった。城がなくなって、彼は公共事業団に備品を納めた。一方では腕の見せ場のために、高級品の製作にも余念がなかった。明治中期から末期にかけて、家具づくりの名人として、濱太郎の名は次第にあがっていった。ことに飯山中学の佐々木校長は濱太郎に目をかけていた。彼は生(き)一本の職人で、採算を度外視しても、いいものをつくるという風であった。中学に納めた演壇は三十余年、毛根ほどの狂いも見せなかったという。

そして明治45年、その校長からスキー作りを命令されて、濱太郎の運命は大きく開いた。しかし、いかに濱太郎が木工の名人とはいえ、はじめてみるスキーである。しかも短時間に40台もつくれ、という。大変なことになった、と思ったに違いない。翌日から彼は作業所に入りこんで、スキーと取り組んだ。市川(※1:市川達譲氏)がつきっきりで指導した。彼は高田で三間や山善のスキーづくりをつぶさに見学してきた。

見本とした市川のスキーは、ケヤキの柾目にリリエンフェルトの高級品である。高価なうえに、製作過程もやっかいだし、学校の予算もかぎりがある。生徒用には簡便廉価(かんべんれんか)なものをつくらなければならない。濱太郎は市川と相談して、とりあえず、松材を使うことになった。高田でも安価なスキーは松やクルミである。問題のベンドづけは、高田の方法をまねた。湯気でたわめ、壁に打ったサンにはさんで押し曲げる。松の生木なので、ケヤキに比べれば、曲げやすかった。

金具は真田ヒモでゆわえる山口式。バッケンは知り合いに丸山常造という鍛冶屋につくらせた。しかし、40台のスキーを揃えるのには並大抵ではない。できたものから3台、5台と納めていった。40台が揃うには幾日かかったであろうか。

市川が生徒全員を集めて城山で正式授業をはじめたのは、明治45年2月初旬以降となろう。

とにもかくにも小賀坂は、飯山メーカーの第1号となった。こんなときに、高田連隊のスキー隊が乗りこんできた。レルヒ直伝の高橋亮中尉を指揮官に将校下士などの30名、田口(妙高高原)から斑尾山を越えて飯山に入り、裏山で妙技を披露した。飯山の若者たちには、極めてセンセーショナルな出来事であった。彼らの間には、たちまちスキー熱が盛り上がった。

スキーの需要は急増した。高田流のベンドづけはどうにもまどろこしい。一度に何台かまとめてつくる方法はないか、と濱太郎は日夜考えた。苦心の末、彼が編み出した方法を、私は息女の中込トモ刀自(とじ)から聞くことができた。濱太郎の六女で、明治35年生まれ、父親が最初にスキーをつくったときは十歳だったことになる。濱太郎は昭和23年2月27日、八十八歳の天寿を全うしたが、家庭的には不幸も多かった。二度の連れ合いに先立たれ、三男六女に恵まれながら、長男は早逝し、次男を戦争で失った。三男の廣治氏が現社長、女は六女のうち存命なのはトモさん一人である。私を妙専寺に案内してくれたのは、戦死した次男重治氏の子息である。トモさんは廣治氏より十三歳年上である。それだけに古い話も知っている。私が行くというので、小賀坂の社長室で待っていてくれた。細面の静かなおばあさんである。か細い声だが、初期の製作工程を熱心に語られた。女がまたげば砥石が割れ、刃物の刃がこぼれる、という濱太郎である。職場は神聖で女人禁制、猫の手も借りたくても女は入れない。母親だけが例外であった。トモさんはおそるおそる仕事場を垣間見、母親の話を聞いて製作の過程を知った、という。まずカマドに水を張った大釜をかけ、薪をくべる。釜の上に大きなセイロをのせる。型どおりに曳いたスキー10台を、そっくりセイロに突っ込んで、4~5時間も蒸しとおす。スキーが入るのだからセイロは2メートルあまり、釜とカマドで1メートル、仕掛けは3メートルもの高さになる。セイロの外側には12段の梯子がかかっていた。蒸し上がると、今度はベンドづけである。濱太郎は大ダライの曲線に目をつけた。湾曲の仕方がいかにもスキーベンドに似ている。彼はタライの外側に湯気でたわめたスキーの先端を大ネジで止めて放置した。タライの外側はスキーだらけである。先端は小気味よく曲がってくれた。しかし、生木のままでは使いものにならない。雪の水気を吸えば、すぐもとに返ってしまう。彼はブリキの大箱を作らせた。その中にベンドづけした生木スキーを並べ、外部から炭火をたいて乾燥させた。一度に10台ができるので、高田方式よりも能率が上がった。仕上げにはラックニスを塗った。

大正中期になると、小賀坂スキーの名は、本場高田を凌ぐほどになった。昭和天皇が皇太子時代には、濱太郎は宮内省の命を受けて極上のスキーをつくって献上した。濱太郎には一生一代の栄誉であった。

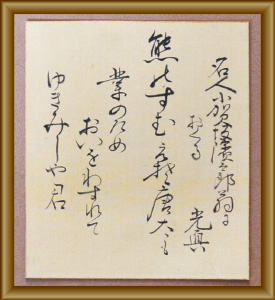

北海道に良質の木材を求めての極地樺太行を聞き、知人が濱太郎に贈った歌

大正9年には、青森の大湊(現在のむつ市)要港部から150台という大量の注文があった。ケヤキの良材にリリエンフェルト式締め具の高級品である。破格な発注であり大仕事であった。うれしい悲鳴だったに違いない。彼はさらに新型の鉄器を考案した。円筒形の鉄箱の下部にロストルを置き、その下で炭火をたく。上部にベンド型に湾曲したふたを載せる。このふたにベンドを置き、要所を止めて、反対側から重りをつけて引っ張る。鉄器考案の時代ははっきりしないが、大正中期であろうか。鉄器は戦後30年ぐらいまで使われていた、というからずいぶん長い生命があった。用具発達史の上で、重要なものだが、惜しいことに今は1台も残っていない。飯山には濱太郎をはじめとして伊村栄蔵など、家具、建具づくりの名人が多い。スキーの製作は数年ならずして本家の高田に追いついた。追い越した、といってもいい。ただ金具のほうは思うにまかせなかった。山口式、これからヒントを得た“わたし”式という太い針金を靴型に曲げたもの、さらに進んでリリエンフェルトの発案をとった飯山式と、研究に余念がなかったが、本格的なリリエンフェルトにはどうもうまくいかなかった。高級品は高田から持ち込まれた。材は飯山、金具は高田ということになるかもしれない。

濱太郎はまた飯山中学の先生たちに多くの示唆(しさ)を与えられ、指導もされた。市川達譲、さらに彼の後のスキー部長となった藤沢暲(しょう)三など、中学にはスキーのブレーンに事欠かなかった。ことに地理教師だった藤沢は飯山スキーには忘れられない人物である。選手もメーカーも、彼の恩恵に浴したものは数知れない。野沢の富井宣威(のぶたけ)や佐藤正男らを連れて小樽の第1回全日本選手権(大正12年)に乗り込んだ。彼の地でイタヤ材のスキーを見、帰校してすぐに小賀坂を呼び、北海道イタヤでスキーをつくる事を教えた。そんな事情で道産のイタヤを持ち込んだのは小賀坂が一番古い。濱太郎自身も材の研究にはきわめて熱心で、ケヤキや松ばかりではなく、ブナ、桜、樺(かば)、タモ、ナラ、クルミ、エノキ、のちにはアッシュ、ヒッコリーなど、さまざまなスキーを試作した。樺太を知る市川から、彼の地の優秀な材木のことを聞いて、樺太にまで渡った。当時樺太行きといえば、極地行にも似ていた。別れの歌までくれる人もあった。飯山中学の化学の先生から示唆されて、油びたしのスキーもつくった。水分の多い飯山の雪には、かなりの効果があったようだ。

本格的な合板スキーをつくったのもおそらく小賀坂であろう。日本の合板はランナー用スキーから始まった。ただ最初の合板製作ということになると多くの問題が残る。高橋昂(あがる)さん(昭和3年サンモリッツ五輪大会代表)は、十勝の郵便夫がはいたという合板スキーを所持しておられる。昭和3年に買い取ったというから、製作はさらに以前にさかのぼるだろう。「東京アルプス商会」のマークが入っているが、どんなメーカーか今となっては分からない。もっとも合板といっても、上部が桜、下が竹の二枚張りで、浅い二本の溝(みぞ)が掘られている。長さは180cm。小賀坂のものはもっと本格的であった。昭和7年、父親の指導で廣治氏が作ったというスキーを見せてもらった。五枚張りの見事なものであった。上からヒッコリー、檜(ひのき)、桜、檜、ヒッコリーと重ねられている。誰もスキー材に使わなかった檜を二枚はさんだところが、新しい考案である。檜は単独では使えないが、合板の一部にすれば軽く丈夫で、ランナー・スキーには絶好だった、という。昭和14~15年ごろでも、和製ランナー用の多くは三枚張り、上下の薄いヒッコリーの間にイタヤなどをはさんだ粗末なもので、ベニヤの俗称で呼ばれていた。昭和7年の五枚張りは画期的なものといえる。そのころ廣治氏はランナーとして活躍していた。スキーはむろん手製の五枚張りであった。新潟の名ランナー「増田真一」や「松橋朝一」などは、高田を通り越して、他県の小賀坂にスキーを注文してきた。小賀坂の信用度がうかがえる。濱太郎はきわめて実直、几帳面な人で、とくに神仏の信仰が厚かった。なんとか世のため、人のためになりたい、と考えた。戦後、父と兄を相次いで失い、にわかに柱となった廣治氏は、飯山郊外の山中に木材を買いにいった。刺(し)を通ずると、山師は、「珍しい名前だ。濱さんの子かい?濱さんの子なら間違いない。いいものを好きなだけ持っていけ。金は、ある時払いの催促なしだ」といってくれた。「親のありがた味をしみじみと感じました」と述懐する。

トモさんはさまざまな思い出の糸をたぐっていく。彼女自身、少女の頃はスキーのチャンピオンだった。当時の競争は、100 mほどの起伏地を頭に小豆(あずき)の袋をのせて滑り、登って、袋を落とさずにゴールした者が勝つ。ゴム長にスキーをかついで、「やっぱりスキー屋の娘だといわれました」と笑う。トモさんの話では、父親は高田茶屋の御用商人とよく文通していた、という。茶町の名は今はないが、三間や山善の住居のあったところである。初期のころは、やはり高田から知恵を借りていたのであろう。

「正直で責任感の強い人でした。人との約束はどんなに無理をしてでも果たしました。一本気の職人で、無口で厳しい人でしたが、口やかましいというのではなく、私たちを心からかわいがってくれました」とトモさんは小さくしゃくりあげた。

25年前に他界し、なお七十になった娘の涙を誘う濱太郎翁である。おやじ冥利につきようというもの。廣治は一本気で、凝り性で、父親そっくりです。廣治氏は昨年ひとり息子を失うという不幸に合った。長く目の前が真っ暗でしたと述懐するが、最古のスキーメーカーとして、濱太郎の築いた信用のもとに、小賀坂を立派に守り立てていくであろう。

※1 市川達譲氏

当時、飯山市内にある浄土真宗の末寺で妙専寺の住職をしていた。

昔の一年志願(学校出の荘丁が保釈金を積んで入営し、十ヶ月で将校になる制度)の予備少尉、樺太占領に出兵して中尉に昇進し、飯山中学(現飯山北高校)で、兵式体操の教師をしていた。僧侶、軍人、教師と一人三役の彼は、高田師範の将校と同じに、若者たちの冬の不活発な生活をはがゆく思っていた。そんなとき、高田のスキーを聞いた。なんとか飯山にもスキーを持ち込みたい。翌シーズン、すなわち明治45年1月15日から高田師団主催の甲、乙2種の講習会が開かれた。市川は勇躍して申し込んだ。甲種は現役軍人で3週間、乙種は民間人で10日間、教師の市川は乙種。66名が参加したが、長野県からは彼ひとりであった。講習会場は高田金谷山で、訓練は厳しかった。民間人の多くは落後したが、市川は軍隊精神でがんばり通し、講習生中最優秀の成績で課程を修了した。25日帰宅に際して、2台のスキーを持ち帰った。1台は学校用、1台は自分用であった。ケヤキ材、リリエンフェルト、三間の最高級品だった、と聞くが、現存していない。翌朝登校し、彼は石段下でスキーをつけ、石段を滑走し愛宕町にで、さらに城山を登り、坂を下って学校に行った。飯山のスキーの発祥、1912年(明治45年)1月26日と断定してもいいだろう。彼は当時の校長の佐々木哲哉(てっさい)に、生徒にスキーをさせることを進言した。校長はもとより話に聞くスキーに関心が強かった。市川に高田行きをすすめたほどの人であり、双手(もろて)をあげて賛成した。ただちに学校出入りの家具商小賀坂濱太郎を呼んで40台のスキーをつくることを命じた。